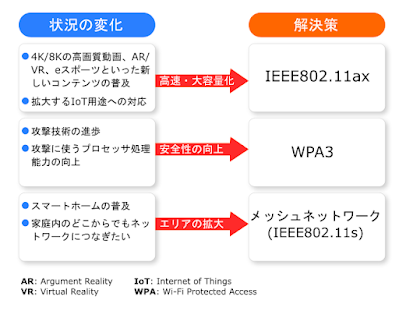

今後は多様な方向へ進化

無線LANは今後、「より速く」「より安全に」「より使いやすく」と多様な方向を目指して進化していく

|

| 無線LANの進化の方向性 |

IEEE802.11ax

11axでは、最大伝送速度の向上、多数のユーザーが同時に利用する環境でのスループットの向上、IoT向けの用途を想定した多端末接続などの改善という三つの方向性を目指している

|

| IEEE802.11axの開発目標 |

11axは11acの進化系、11acと比較すると11axの特徴を理解しやすい

| 規格名 | IEEE802.11ac | IEEE802.11ax |

|---|---|---|

| 利用周波数帯 | 5GHz | 2.4GHz/5GHz |

| チャネル帯域幅 | 20M/40M/80M/80M+80M/160MHz | 20M/40M/80M/80M+80M/160MHz |

| FFTサイズ | 64/128/256/512 | 256/512/1024/2048 |

| サブキャリア間隔 | 312.5kHz | 78.125kHz |

| 符号化(最高次数) | 256QAM | 1024QAM |

| 最大同時接続ユーザー | 4ユーザー | 8ユーザー |

| マルチユーザー伝送技術 | マルチユーザーMIMO(下りのみ) | マルチユーザーMIMO(上下両方向)、OFDMA(上下両方向) |

| 1ストリームの伝送速度 | 433Mビット/秒(80MHz幅の場合) | 600Mビット/秒(80MHz幅の場合) |

| ストリーム数 | 最大8ストリーム | 最大8ストリーム |

| 最大伝送速度 | 6.9Gビット/秒 | 9.6Gビット |

| 多重方式 | OFDM | OFDM/OFDMA |

| シンボル長 | 3.2マイクロ長 | 12.8マイクロ長 |

1ストリームの最大伝送速度は160MHz幅を使える場合は2倍になる

FFT: Fast Fourier Transform QAM: Quadrature Amplitude Modulation

OFDMA: Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access

11axの目玉であるスループットの向上に導入される主な技術は「MU-MIMO」「OFDMA」「空間再利用」の三つ

| 対応レイヤー | 新技術 | |

|---|---|---|

| 11acMAC層 無線チャネルに対するアクセスを制御する機能ブロック。 伝送効率改善を実現 |

(3)空間再利用 邪魔しないと判断したら通信し、待ち時間を削減 |

(1)MU-MIMOを拡張 上り方向もMU-MIMOに対応。8台の複数端末からアクセスポイントへの上り伝送について、空間多重伝割り当て |

| (6)フレーム長の拡大 フレーム集約の最大数を増やす |

||

| 11ac物理層 無線信号伝送を受け持つ機能ブロック。 伝送速度の高速化や高品質化を実現 |

(2)OFDMAの利用 サブキャリアを分割し複数のユーザーに割り当て、電波利用の効率化を実現 |

|

| (4)変調多値数の増加 1個の信号(シンボル)で送れるビット数を増やす |

||

| (5)GIの割合の削減 シンボル長を拡大し、GIによるオーバーヘッドを削減 |

||

(1)上り方向もMU-MIMOに対応

アクセスポイントから同時送信の対象となる端末に対して「トリガーフレーム」を送る。それを受け取った端末からはアクセスポイントに対し同時に信号を送信できる

|

| IEEE802.11axでは上り方向の通信をから同時に送れる |

トリガーフレームには電力制御に関する情報も含まれている。端末は、それを見て出力を調整してアクセスポイントに届く電波の強さをそろえる。それにより、各端末からの信号をアクセスポイントで分離しやすくなる

(2)OFDMAで細かい制御が可能に

OFDMAは、信号を電波に乗せる方式(二次変調方式)の一つで、LTEで既に使われている技術。11axのOFDMAでは、サブキャリアを「リソースユニット」(RU)という細かい単位に分けたうえで異なる端末に割り当てて多重化し、電波の利用効率を高める

|

| IEEE802.11axでは多重方式としてOFDMAを採用 |

(3)他の電波を検知しても通信

CSMA/CAでは通信中の信号を受信した場合は通信を開始しないのが大原則。11axの「空間再利用」では、自分が通信したいアクセスポイントと通信してみてデータのやり取りに支障がない場合には、他の端末の電波を受信していても通信を開始できるようにする。これにより、端末の待ち時間を減らす

|

| IEEE802.11axで導入される空間再利用 |

実現方法としては、信号を検出したと判断する閾値を上げる「OBSS_PD」(Overlapping Basic Service Set Power Density)と、他の端末がアクセスポイントへの上り通信をしているタイミングで下り方向の信号をかぶせて送る「SRP」(Spatial Reuse Parameter)の2種類が検討されている

(4)1024QAMで1.25倍に高速化

11axでは、符号化方式も改良。11acでは256QAMまでだったが、新に1024QAMを追加。1024QAMでは、一度に伝えられる情報が8ビットから10ビットへと25%増える

|

| 符号化方式に1024QAMを追加 |

(5)シンボルにおけるGIの割合の削減

11axでは、サブキャリア間隔を従来の4分の1にすることで、一つのシンボルで運ぶデータの長さを11acの4倍に拡大している。これにより、GIによるオーバーヘッドが20%から5.9%に減る

|

| OFDMで使うサブキャリアとシンボル長を変更 |

(6)フレーム長の拡大

11nから導入されたフレームアグリゲーションのフレーム集約最大数を11acの64から256と4倍に増やす。フレームが長くなっても問題なくデータを送受信できるように、途中で改めてタイミングなどを同期する「ミッドアンブル」も11axでは新たに導入される

IEEE802.11axのフレーム

フレームの先頭(「L-STF」「L-LTF」「L-SIG」までのプリアンブルと呼ばれる部分)は過去の規格との互換性を保つために、IEEE802.11の初期から変わっていない。それに続く部分を見て、利用している無線LANの規格を判定する

|

| IEEE802.11axのフレームフォーマット |

0 件のコメント:

コメントを投稿